2025年2月,哈尔滨亚洲冬季运动会(以下简称“亚冬会”)在世界的瞩目中圆满落幕。这场以“冰雪同梦,亚洲同心”为主题的盛会,凭借匠心独运的文艺演出、科技与人文交融的舞台呈现;在有限的空间中,释放出无限的想象力,把哈尔滨极寒的景观特色,融合升级为一种艺术的极美、体育的极燃,亚洲共情中极暖,向全球观众展现了“东方冰雪之都”的独特魅力。而在开闭幕式璀璨夺目的幕后,中国社会科学院大学新闻传播学院冷凇老师带领学生深度参与文学撰稿工作,为亚冬会注入“社科大力量”。

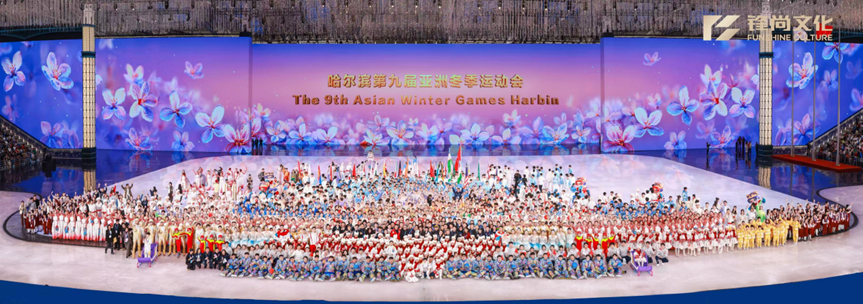

(开幕式全体工作人员及演员合影)

01 用文字为冰雪盛会“织锦”

作为亚冬会开闭幕式总撰稿人,冷凇老师率领新闻传播学院2023级硕士研究生杨雅如、陈尚莹组成核心撰稿团队,负责文学脚本、主题阐释、播报词以及媒体手册等文本创作。从创意策划到现场执行,团队以“亚洲风采·中国气派·龙江特色·冰城魅力”为核心理念,将中华文明的浪漫意象与冰雪运动的激情活力深度融合。在零下20℃的严寒中,冷凇老师多次赴哈尔滨实地调研,深入挖掘黑龙江地域文化符号。开幕式上的手绢花舞以热情奔放、开朗活泼的舞姿传递着对生活的热爱,演员手持双色“冰凌手绢花”旋转翻腾,一面为“冰晶蓝”,一面为“中国红”,表达东道主喜迎八方宾朋之情。闭幕式上八十位“春姑娘”以翩跹舞姿描绘草长莺飞的景象,与象征冬日的“雪人”和“冰凌舞者”相遇,传递“生生不息”的愿景。这些被观众称赞为“诗意与力量并存”的文学设计,凝结着团队对每个意象的反复推敲。

(冷凇老师接受央视采访)

02 在实践中践行“知行合一”

冷凇老师在采访中强调:“撰稿并非仅仅是文字创作,更是文化解码与价值传播的系统工程。” 在亚冬会这一国际赛事的演出创作中,冷凇老师带领团队秉持 “带着学术工具箱上战场”的理念,将丰富的理论知识与创作实践紧密结合。对每个意象背后的文化母题进行转译,以巧妙的艺术处理,将博大精深的中华优秀文化转化为跨越语言与文化藩篱的世界语言,润物细无声地传递给全球观众。比如开幕式里就“藏”着一场民俗大会,有自然的、手工的、关于童年回忆的,也有充满暖意的、充满喜庆的,都展现了哈尔滨的地方民俗文化。采冰表演中,“一块头冰”破江而出,传达的是运动健儿“拔得头筹”的美好祝福;舞台中央呈现的中国传统纹样“丁香如意纹”,寓意着冰雪结同心、亚洲共团结的愿景。

03 师生共筑“没有天花板的课堂”

对于两位“00后”学生而言,这次经历就像是一场高强度、高规格的“毕业实践”。让学习的课堂从校园延伸到国家重大活动的最前沿。当谈及“高校师生参与国际赛事演出创作的意义”时,冷凇老师说:“我们正在培养‘战略型传媒人才’——他们既要懂理论、能研究,更要善实战、会创新。这次亚冬会就像一块试金石,让同学们在服务国家需求中锤炼‘脚力、眼力、脑力、笔力’。”杨雅如、陈尚莹也表示,这份经历重塑了他们对“传播”二字的理解,“当看到自己笔下的文字通过具像化的表演照亮夜空时,才真正明白什么叫‘以文化人,以艺通心’。”

此次社科大师生参与亚冬会文学创作,不仅是高校服务重大国际活动的生动实践,也为学院人才培养提供了宝贵经验。期待未来社科大师生能继续在各类文化传播活动中发光发热,为文化事业发展贡献更多力量。

(图右一社科大23级研究生陈尚莹,右二社科大23级研究生杨雅如)

(文学撰稿组集体合影)

(文学撰稿组、播报组集体合影)

文字:杨雅如

图片来源:锋尚文化

编辑:匡晶洁

审核:王凯山